国家主席习近平在2022年新年贺词中号召,“我们唯有踔厉奋发、笃行不怠,方能不负历史、不负时代、不负人民”。

“踔厉奋发”是一种怎样的精神状态?为什么要在踏上全面建设社会主义现代化国家新征程之际倡树这种精神?笔者试从字源、词源的角度解读其承载的特质禀赋和文化基因,揭示其蕴含的精神力量和时代价值。

“踔厉奋发”是由“踔厉”和“奋发”并列组构的词组。

东汉许慎所著《说文解字》中,“踔”字依据唐代孙愐《唐韵》标注的读音是zhào。如今依照北宋陈彭年、丘雍所著《广韵》,读作chuō。《现代汉语词典(第7版)》《辞海(第7版)》均以chuō读音为准。

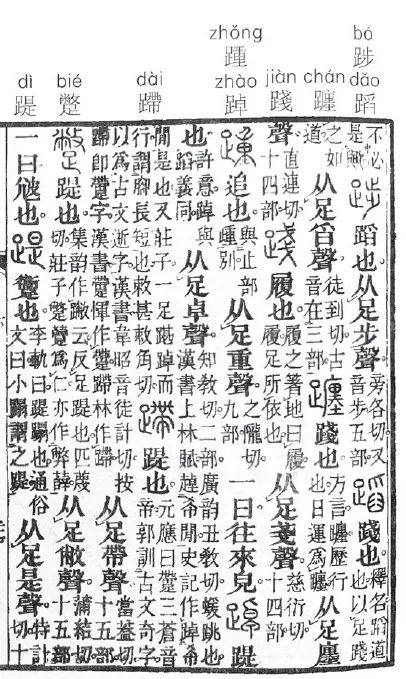

《说文解字·足部》:“踔,踶(dì)也。从足,卓声。”南唐徐锴《说文解字系传》:“踶亦当蹋意也。”清代段玉裁《说文解字注》:“许意踔与蹈义同。”“踔”是形声字,“足”作形旁,表示其意义跟脚有关;“卓”作声旁,表示其读音。本义指踩、践踏,唐代韩愈《陆浑山火和皇甫湜用其韵》中“天跳地踔颠乾坤”中“踔”即是“踩”义。践踏时必然跳起,引申指跳跃、腾跃,又引申指超越。

中华书局2013年7月第1版《说文解字注》“踔”字释义

“厉”,在《说文解字》中作“厲”。《说文解字·厂(hǎn)部》:“厲,旱石也。从厂,蠆(chài)省声。”“厲”也是形声字,“厂”作形旁,表示与山石有关;省去“虫”的“蠆”作声旁,表示读音。

后来,“厲”简写作“厉”。“厉”是“砺”的古字,本义指质地粗糙的磨刀石,如《诗经·大雅·公刘》“取厉取锻”,引申指磨砺。由磨砺引申为激励、勉励,后此义作“励”;激励使人振奋,所以“厉”又有“奋起、振奋”义。

“厉”还可表示严肃、严厉,如《论语·子张》:“君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。”这里的“厉”即指严厉,“正颜厉色”也是此义。由严厉而引申为凶猛、猛烈、难以对付,“厉害”就有这层意思,如“心跳得厉害”。此外,“厉”还有飞扬、疾飞、虐害等义。

说了“踔”和“厉”的含义,再来说说“踔厉”。“踔厉”原指腾跃奋起的样子。在古代典籍中,“踔厉”用来形容人议论纵横、文采飞扬的状态。在《现代汉语词典(第7版)》中,“踔厉”义为精神振奋。

“踔厉”一词最早出自唐代韩愈《柳子厚墓志铭》:“议论证据今古,出入经史百子,踔厉风发,率常屈其座人”,其中“踔厉”即指言论、文辞雄辩恣肆,层出不穷,见识高远。后来“踔厉”的意义不断延伸,也用于形容人气势昂扬振奋、意气豪迈。清代钱谦益《牧斋初学集》中说“以余所见,才人志士,踔厉风发,可以驰骤古人者多矣”。

古时“踔厉”多与“风发”连用,形容人精神振奋、豪迈不群。古汉语中,有时“风发”与“奋发”同。

后来,“踔厉风发”逐渐演变为“踔厉奋发”。有了“奋发”(词义为精神振作、情绪高涨)的组合参与,“踔厉奋发”的意义得到升华,更具鼓舞性和激励性,成为运动和革命时的精神武器。

在五四运动风起云涌之时,《大陆报·论对内尤急于对外》评论说:“华人因鉴于国家之危险,而踔厉奋发,一变其冷漠罔觉之态度。此我人所引为满意者也。”孙中山先生在《中国革命史·革命之运动》中总结革命胜利经验时说:“综计诸役,革命党人以一往直前之气,忘身殉国;其慷慨助饷,多为华侨;热心宣传,多为学界;冲锋破敌,则在军队与会党,踔厉奋发,各尽所能,有此成功,非偶然也。”

通过对“踔厉奋发”演变过程、内涵意蕴和典型用例的追溯,笔者认为,“踔厉奋发”是涌动在中华儿女血脉里不变的文化基因,生动体现中华民族在任何困难和风险面前不屈不挠、砥砺奋进的精神状态,在国家、民族的每一个紧要历史关头、重要历史节点都应该秉持这种精神。

过去一百年,中华儿女满怀豪情跟党走,在探寻中华民族伟大复兴中国梦的道路上不懈求索,取得了举世瞩目的骄人成就;如今,我们又迈上实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。

新时代新征程,只要我们继续保持踔厉奋发、笃行不怠的昂扬状态,凝心聚力谋跨越,意气风发勇前行,就一定能创造新业绩、实现新作为、再著新华章,赢得更加伟大的胜利和荣光。

(作者系河南漯河市政协调研室主任)